あなたもこんなふうに思ったことありませんか?

「何もしない日があると、怠けてると感じる」

「休んでいるのに、心はずっと焦っている」

「疲れてるのに、自分を責めてしまう」

私もずっと、そうでした。

何かしてないと価値がない気がする

“休む=悪” という感覚がずっとあり、

ただ休むことすら、許されていない気がしていたんです。

私は毒親に「ちゃんとしなさい」と言われて育ちました。

大学在学中に心身が限界を超え、

認知行動療法と猫との暮らしの中で、

「休むって悪いことじゃなかったんだ」と気づけました。

この記事では、

「何もしない日」を肯定できた理由と、

心を守るために続けている習慣を紹介します。

この記事を読むことで、

「何もしない日=必要な時間」だと少しずつ受け入れられるようになります。

そして、「もうがんばらなくていいんだ」と、少しでも思えるようになるはずです。

休むことは「心を守る行動」です。

何もしないことに罪悪感を感じていた頃の私

私は、何もしない時間がとても怖かった。

体は動かなくても、

心の中ではずっと「何かしなきゃ」と責め続けていたからです。

特に大学時代や国試浪人の頃、

1日中勉強をしても「まだ足りない」と思っていました。

少し休もうとすると

親に怒られるかも。。。

と、不安がよぎる。

疲れていても毎日8時間以上、机に向かわないと罪悪感が湧いていました。

何もしていない自分を、受け入れることができなかったのです。

「何もしていない」の基準が高すぎて

「1日がんばっても、まだ不十分」

「何か成果を出していないと存在価値がない」

そんな思いが、休むことに罪悪感を生み出していました。

HSPの私は、なぜ「休めない人」になったのか

HSP(繊細さん)である私は、人一倍刺激に敏感で疲れやすい性質を持っています。

音、におい、人の気配、言葉の裏――

どれもが過剰に入ってきて、心がすり減るような感覚になります。

でも、周囲の人にはその感覚が伝わらず、

「気にしすぎじゃない?」と言われ続けてきました。

さらに、私は毒親育ちです。

両親は「長女なんだからしっかりしなさい」が口癖でした。

教育方針には「周りに迷惑をかけないように」がいつも隠れていたのです。

「周り=親」だったことに、最近気づきました

頭が痛くて横になると父親に蹴られていたので

「ちゃんとしている子がえらい」

「怠けるのは悪いこと」

そう刷り込まれて育ちました。

だから、疲れを感じても「それを認めること」が許されなかったのです。

「私は弱い」「ダメな人間だ」――そう思うことでしか、自分の疲れを処理できませんでした。

『何もしない日』を肯定できるようになるまで

今でこそ、「今日は何もしない」と決めた日を罪悪感なく過ごせるようになりましたが、

そこまでには3つの転機がありました。

① 完全に動けなくなった日

学生寮のエアコンでフラッシュバックが始まって数ヶ月経った頃。

母に父親との離婚を断られた時期でした。

限界に達したのか、私は本当に「何もできなく」なりました。

食べることも、起き上がることもできない。

布団から起き上がれず、当時彼氏だった夫の助けがなければトイレにも行けません。

もちろん大学にも行けませんでした。

毎朝始業時間になると布団のなかで、

「講義についていけなくなるのはだめなのに」

「卒業できなかったら家族が食べていけなくなる」

動けなくなっているのに、自分に休むことを許せず、責めつづけていました。

② 保護猫との出会い

その1年後に、私は保護猫に出会いました。

その猫は、何もしない。ただ、いるだけ。

ふと疑問が浮かびました。

猫は何もしないのに許されて、

なぜ私は許されないんだろう。

ここまできて「やっと休むことを許せるなんて」と悔しくて泣きました。

でも、そこからやっと「無理しない練習」を始めることができました。

猫の存在は、私の「休みたい」気持ちに気づかせてくれました。

とても尊くて、あたたかくて、私の心を包んでくれました。

「何もしないこと」が生きている価値を損なうわけではない。

「ただそこにいるだけでも、誰かの安心になれる」

そう気づけたのは、その猫と過ごす時間のおかげでした。

③ 認知行動療法で「休むことを許せる」ようになった

親の「早く資格をとれ」というプレッシャーに疲れ果て、心身が限界を迎えたとき。

私は、認知行動療法を勉強し始めました。

そこで「自分を責める思考の癖」に気づき、

「休んでいる=悪いこと」という思い込みが、

過去の経験によるものだと理解できるようになったのです。

頭が痛い子どもを蹴る大人っておかしいよね

「何もしない=怠け」ではなく、

「疲れたら回復が必要」という当たり前の視点を取り戻すことができました。

少しずつ、“休むことを自分に許す”練習が始まりました。

心を守るために私がしている、3つの小さな工夫

今でも、完全に罪悪感が消えたわけではありません。

でも、心が疲れたときは、意識的に自分を休ませる工夫を続けています。

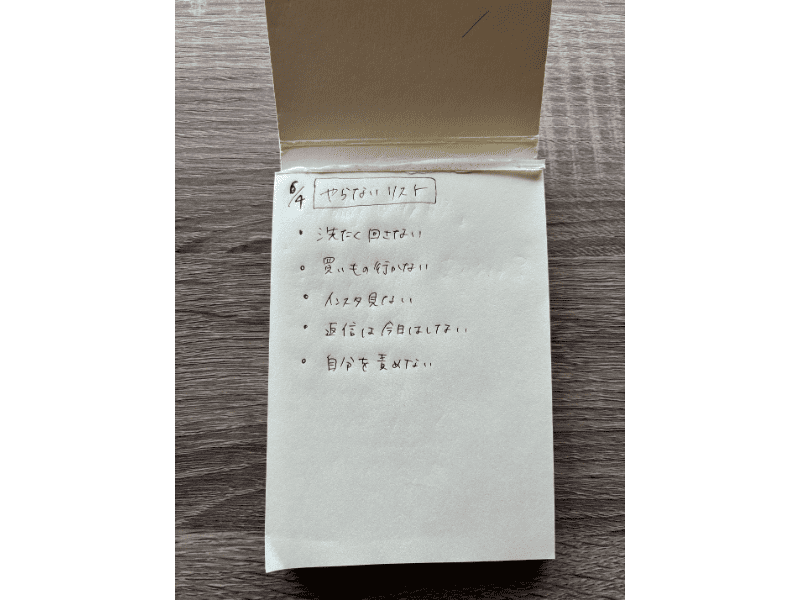

①「今日やらなくていいことリスト」を書く

ToDoリストの逆です。

あえて「やらないこと」を書き出すことで、自分に“休む許可”を出します。

以前の私は、ToDoリストができないと自己否定が止まりませんでした。

決めたのにまたできていない。

なんでこんなにだめなんだろう。

でも認知行動療法を知り、

「やらないを許す」の視点を持てたことで、

“やらないリスト”を作ることで罪悪感が軽くなることに気づきました。

最初は「やらないことを書いても、気になって手をつけてしまう」ことが多かったです。

そんなときにやらないリストです。

- 今日は洗濯を回さない

- 返信は今日はしない

具体的にするほど気持ちがラクになりました。

これが今日のやらないリストです。

「しない」と決めることで、安心できることもあると気づき、続けています。

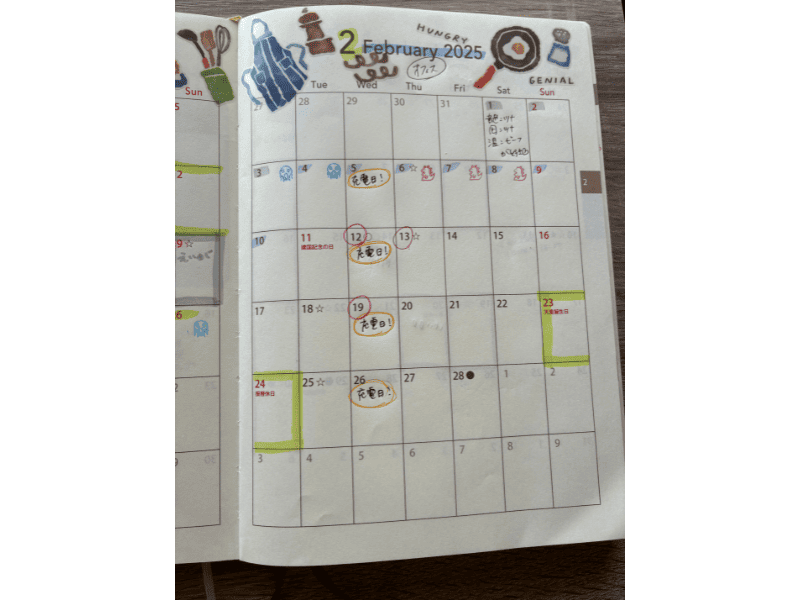

②「何もしない日」を予定に入れておく

以前は「予定がないと不安」「何か予定がないと落ち着かない」と思っていました。

でもHSPの私は刺激が多いと数日分の疲労がたまることに気づいたんです。

“充電日”と呼んで、定期的に何もしない日を作っています。

予定にしてしまえば、罪悪感が「必要なこと」に変わるんですよね。

「水曜は“充電日”」と手帳やカレンダーに書き込んでいますよ。

③ 1日ひとつだけ、自分をほめる

私は長年「もっとできたのに」と自分を責める癖がありました。

でも、

「しんどいと思いながらでも今日も生きてる」こと自体がもうすでにすごい!

という視点に切り替える必要がありました。

最初は「何もしてないのにほめるなんて」と思い、なんだかむずがゆかったけど

“ちゃんと眠った”と書くことから始めました。

何もしない日でも、自分にこう言います。

「今日、ちゃんと休めてえらい!」

「疲れたってことはがんばった証拠!!」

休んだ自分を肯定する言葉を、毎日ひとつだけ紙に書く。

それだけで、少しずつ自分を受け入れられるようになってきました。

まとめ|「何もしない日」は、あなたの心を守る大切な時間

「何もしない日」に罪悪感を感じていた私が、

認知行動療法を通して「休む=悪じゃない」

と気づけるようになりました。

何もしない時間は、怠けではありません。

「心の回復に必要な行動」です。

もしあなたも、

「何もしていない」とモヤモヤ中なら――

どうか、その気持ちを責めずに、

まずは一度立ち止まってみてください。

「休む勇気」を持つことが、

本当の意味で自分を大切にする一歩です。

今日だけでも、

なにかを「しない」ことを、ゆるしてみてくださいね。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

私はまだまだ“休むこと”を練習中です。

あなたの「こんなときどうしてるよ」も、

ぜひ教えてもらえたらうれしいです。

小さなことでも、気軽にコメントやお問い合わせくださいね。

あなたの心が、すこしでも軽くなりますように。

コメント